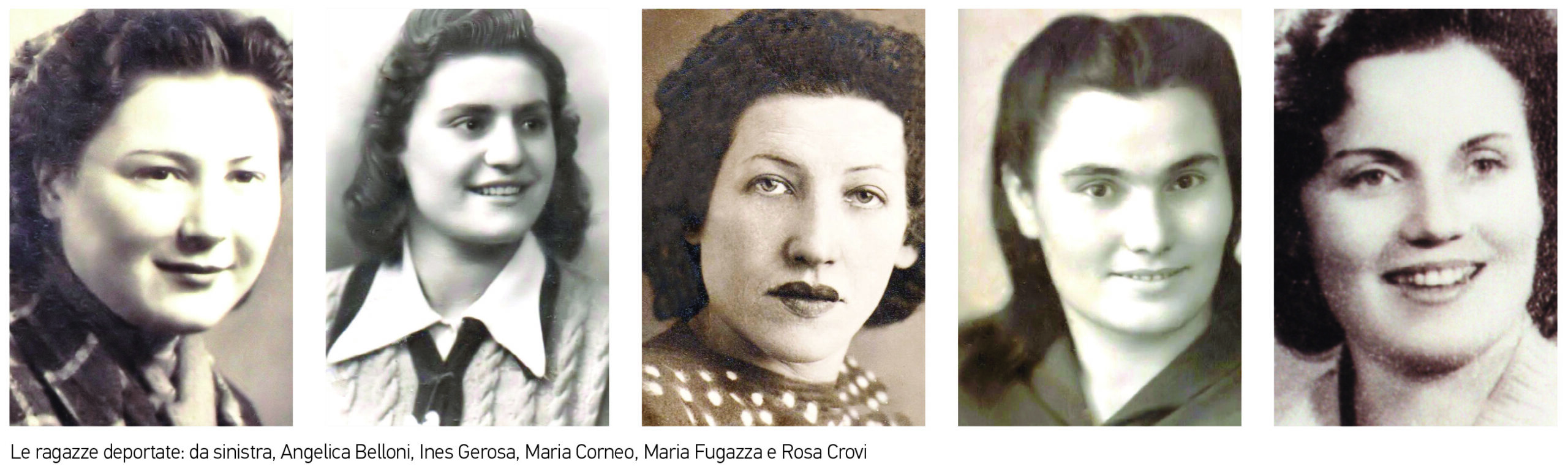

Storia delle cinque ragazze cinisellesi deportate dai nazi-fascisti nel ‘44

Girava voce che c’erano anche cinque ragazze; tutti sapevano quello che era accaduto. Cinisello Balsamo contava a quel tempo poco più di tredicimila abitanti, quasi tutti si conoscevano e quelle voci che circolavano destarono angoscia e preoccupazione. Quegli arresti ingiustificati furono un dramma per tutta la città. Molti ricordavano che nella notte tra lunedì 13 e martedì 14 marzo del ‘44 soffiava un forte vento. Ma la gente non fu svegliata solo dal vento o dagli allarmi per i bombardamenti. Uno strano movimento per strada, in più punti dell’abitato, mise tutti in apprensione.

Erano i militi fascisti che, accompagnati da una lettiga per mascherare le loro vere intenzioni, stavano arrestando alcuni operai delle fabbriche di Sesto San Giovanni che avevano scioperato (dall’1 marzo, per otto giorni, erano state fermate le grandi fabbriche del Nord). Li prelevarono dalle loro abitazioni uno dopo l’altro, come in una tragica Via Crucis (una successiva retata avvenne nella notte tra il 27 e il 28 marzo).

Tanti giovani e tanti padri di famiglia e, tra loro, cinque ragazze, operaie della Breda, tutte giovanissime. Angelica Belloni di Balsamo, 18 anni, Maria Corneo di Cinisello (residente a Sesto S.G.), 24 anni, Maria Fugazza di Cinisello, 19 anni, Ines Gerosa di Cinisello, che aveva compiuto 19 anni da pochi giorni e Rosa Crovi di Balsamo (Rosella per familiari e amici), che aveva solo 16 anni ed era la più giovane di tutti i deportati dell’area industriale di Sesto S.G.

È difficilmente immaginabile cosa possano aver provato quelle ragazze, prelevate da casa di notte, senza una spiegazione, senza aver commesso alcun reato. Incarcerate dapprima a Monza, furono condotte alla Questura di Milano in piazza San Fedele, per poi essere trasferite al carcere di San Vittore. In seguito furono condotte a Bergamo e rinchiuse nella Caserma di Cavalleria Umberto I, dove dormirono su giacigli di paglia. I familiari, giunti a Bergamo, riuscirono unicamente ad assistere al triste corteo di quei disperati, dalla Caserma alla stazione. Cercarono di salutarle, di abbracciarle, di avvicinarsi, ma i soldati, urlando, impedirono ogni contatto. Quello fu il luogo e il preciso istante in cui i fascisti consegnarono i deportati ai nazisti. Da lì, il 5 aprile, partirono per destinazione ignota.

Avevano fatto credere ai familiari che le avrebbero condotte a lavorare in Germania; i genitori si erano indebitati per portare in carcere tutto l’occorrente per potersi vestire adeguatamente durante la permanenza in quel Paese. E loro, ignare, partirono così, con la valigia che le famiglie avevano preparato, su vagoni piombati, stipate con altri deportati. Dopo tre giorni di viaggio, arrivarono a Linz (Austria), in un giorno che avrebbe dovuto essere di festa: era l’8 aprile, la vigilia di Pasqua. Poi a piedi per chilometri, gli ultimi in salita, verso il campo di Mauthausen, arrancando con la loro valigia. E poi al carcere centrale di Vienna e al lager di Auschwitz-Birkenau (Polonia), sempre trascinando la valigia. La doccia, la rasatura della testa, il numero inciso sul braccio, la valigia sequestrata e in cambio una divisa a strisce e un paio di zoccoli spaiati… In quel momento compresero in che inferno erano precipitate

.

Lavoravano anche dodici ore al giorno, nel lager o nei campi, nelle fabbriche, anche sotto i bombardamenti. La mattina, dopo l’appello e la formazione dei gruppi, si incamminavano a tempo di musica verso il luogo di lavoro a loro assegnato. Se non marciavano a ritmo, i guardiani aizzavano i cani contro di loro. Erano sempre affamate perché lavoravano tanto e ricevevano poco da mangiare, solo rape e carote, e poca acqua. Tutto veniva consumato in ciotole arrugginite. E poi le selezioni. Chi non reggeva veniva eliminato.

Oppure contavano l’undicesimo della fila, un numero a caso, mai lo stesso, ed eri morto. Quelle giovani donne furono costrette anche a trasportare cadaveri al forno crematorio. Le privazioni e la paura sono il primo passo verso l’annientamento della persona. Nel campo dovevano sfilare nude, anche le anziane, davanti a soldati e kapò. Queste sono cose che non si dimenticano più.

Fino ad Auschwitz-Birkenau le ragazze rimasero sempre insieme; opportunità che diede loro un sostegno per affrontare il dramma. Il 24 ottobre quattro di loro furono trasferite a Chemnitz (sottocampo di Flossenbürg, Germania) e in seguito a Leitmeritz (sottocampo di Flossenbürg, oggi Litoměřice, Repubblica Ceca). Il campo fu liberato dai sovietici l’8 maggio ‘45. Solo A. Belloni seguì un altro percorso: il 28 settembre fu trasferita a Hirtenberg (sottocampo di Mauthausen) e nuovamente al campo di Mauthausen, liberato dalle truppe americane il 5 maggio ‘45.

Sopravvissero tutte all’esperienza del lager, ma tornarono molto provate. Erano dimagrite per la fame e i patimenti subiti, ma il loro ventre era gonfio a causa dei medicinali che erano state costrette a ingerire per bloccare il ciclo mestruale. R. Crovi, tornata in città, aveva trovato i paramenti funebri con il suo nome. Il delatore che l’aveva fatta arrestare avrebbe dovuto essere fucilato, ma lei decise di salvargli la vita: “Quando ero nei lager l’ho giurato, se torno non voglio che gli sia fatto del male, ma non voglio vederlo più”. Il dramma vissuto le impediva di dormire al buio, tutte le notti erano incubi. I. Gerosa ebbe la salute minata; problemi ai polmoni la costrinsero negli ultimi anni della sua vita a vivere attaccata alla bombola d’ossigeno.

Portavano tutte i segni della deportazione, sia psicologici che fisici. E quel numero inciso sul braccio. Eppure, invece di essere accolte con amore e comprensione, furono nuovamente marchiate, ma questa volta non da un numero, bensì dall’infamia. Raccontava I. Gerosa: “Credevano che fossimo partite volontarie per andare con i tedeschi. Noi donne siamo state giudicate così quando siamo tornate, è stato uno schiaffo morale più di quello che abbiamo subito là”.

Per le donne il reinserimento nella vita di tutti i giorni fu tremendo: dopo tanti patimenti dovettero anche affrontare le malelingue, la cattiveria e l’ignoranza della gente. Dopo la guerra nessuno voleva più sentire storie tristi, tutti volevano dimenticare e ricominciare da capo. Alcuni dei loro racconti, poi, erano davvero difficili da credere. Quello che avevano vissuto era inconcepibile: l’indicibile di cui parlava Primo Levi. Eppure, nonostante le sofferenze e le umiliazioni subite, quel numero inciso sul braccio lo portarono sempre con orgoglio.

Ho avuto il privilegio di conoscere due di loro, Maria Fugazza e Ines Gerosa. E come sempre accade, chi ascolta un testimone diventa a sua volta testimone. Un compito non assegnato, che si accoglie come un fatto inevitabile. Si sente il dovere di raccontare quello che si è ascoltato per trasmetterlo ad altri che non hanno avuto la possibilità di incontrare i testimoni.

Scriveva Maria Montuoro, deportata a Ravensbrück per attività antifascista: “[…]Ma se perdono vuol dire/ disperdere la memoria/ come al vento la cenere dei morti/ chiudere occhi, orecchi/ impedire al cervello di pensare/ mentre voi sognate altri massacri/ altri bagni di sangue, altri roghi/ Ebbene/ cercate altrove/ i vostri complici e i vostri servi/ finché avremo un respiro/ un atomo di forza/ un lampo di pensiero/ li useremo contro di voi/ finché quel ventre/ non sarà insterilito./ Dopo, soltanto dopo/ potremo dimenticare”.

Per maggiori approfondimenti: https://www.comune.cinisello-balsamo.mi.it/pietre/spip.php?rubrique22

Queste storie possono essere raccontate grazie alle ricerche di Giuseppe Valota. Grazie anche a Renato Sarti.

Per ricordare le cinque ragazze di Cinisello Balsamo e gli altri deportati, sabato 1 febbraio, ore 14.45, è possibile partecipare alla manifestazione al Monumento al Deportato del Parco Nord, organizzata da ANED Sesto S.G.-Monza. Ritrovo alle ore 14.30, parcheggio di via Clerici 150, Sesto S.G.